フィンランドの核シェルター事情|普及率や代表例、日本で核に備える方法を解説

国際情勢の不安定化や核リスクの高まりを背景に、日本でも注目が集まっている「核シェルター」。

日本ではまだ馴染みのない存在ですが、実は北欧のフィンランドでは、人口の大部分を収容できる規模で核シェルターが整備されていることをご存じでしょうか。

実際、首都ヘルシンキをはじめ都市部の地下には巨大なシェルターが張り巡らされており、公共施設や住宅と一体化して活用されています。

ではなぜ、フィンランドと日本では核シェルターの普及度合いに大きな差があるのでしょうか。

本記事では、フィンランドの核シェルター事情と普及の背景について、日本との違いを紹介しながら解説します。日本で個人ができる現実的な備えや対策についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

■ 目次

フィンランドの核シェルター普及率は約85%

フィンランドは、国内の核シェルターに人口の約85%を収容できる世界有数の「シェルター大国」です。

フィンランド各地には50,500カ所以上のシェルターが整備されており、総人口556万人のうち約480万人を守れる計算になります。

特に、首都ヘルシンキでは5,500カ所のシェルターが設置されており、90万人以上の収容が可能です。

これは首都圏の人口を上回る規模で、ヘルシンキに限ればカバー率は100%以上に達しています。

こうしたシェルターは、公共施設や住宅、アパートの地下に設置されており、市民だけでなく観光客も利用できる仕組みになっているのが特徴です。

国全体として「有事に備えた都市づくり」が徹底されている点は、非常に参考になる事例といえるでしょう。

世界における核シェルターの普及率|日本に核シェルターがない理由も解説

フィンランドの核シェルター普及率が高い理由

フィンランドの核シェルター普及率が高いのは、歴史的な侵攻体験とロシアとの国境を接する地理的要因に根ざしています。

フィンランドでは、1939年のソ連による侵攻「冬戦争」をきっかけに国防意識が大きく高まり、大都市を中心にシェルター建設が進められました。その後、第二次世界大戦の終結と冷戦構造の中で、核シェルター設置を定める複数の法律が制定され、一気に普及が加速したのです。

また、フィンランドはロシアと1,300キロにわたって国境を接していることから、軍事的・政治的な緊張が続いており、国民一人ひとりに「自ら備える」という意識が浸透しています。実際、ある調査では約90%の市民がシェルターの重要性を理解していると回答しているほどです。

さらに、フィンランドのシェルターには「避難生活は個人の責任」という独自のルールがあります。シェルター内で提供されるのは水のみで、食料や寝具、衣類などは各自で準備するのが原則です。

加えて、ベッド設置や掃除、子どもや高齢者の世話といった役割を住民同士で分担し、助け合いながら生活できるように設計されています。こうした仕組みが、国全体での高い防災体制を支えているのです。

フィンランドでは日常空間が核シェルターとして活用される

フィンランドでの核シェルターは、緊急時に使う施設ではありません。

普段は市民プールやスポーツ施設、地下駐車場など、市民の生活空間として活用されており、有事の際はそのままシェルターとして転用できる設計になっているのが大きな特徴です。

なかには、滑り台やトランポリンなど、親子で遊べる室内遊技場として機能している施設もあります。

このようにフィンランドの人々にとって、核シェルターは特別なものではなく、子どものころから慣れ親しんだ施設です。

そのため、核シェルターに対する心理的な抵抗感が少なく、いざというときでも混乱せずにスムーズに避難行動を取ることができるのです。

さらに、市民が日常的に使用しているため、維持管理が行き届いているという利点もあります。

フィンランドの核シェルター事例

フィンランドでは、地下鉄の駅や商業施設の地下空間が核シェルターとして整備されています。

これらの施設は、核シェルターとしての機能を備えつつ、普段は遊びや運動の場として利用できる点や、公共インフラそのものがシェルターとして活用されている点が、日本との大きな違いです。

ここでは代表的なシェルターとして、以下2つを取り上げて紹介します。

- イタケスクス駅の地下にある核シェルター

- 地下鉄ヘルシンキ大学駅

それぞれの様子や特徴について、詳しく見ていきましょう。

イタケスクス駅の地下にある核シェルター

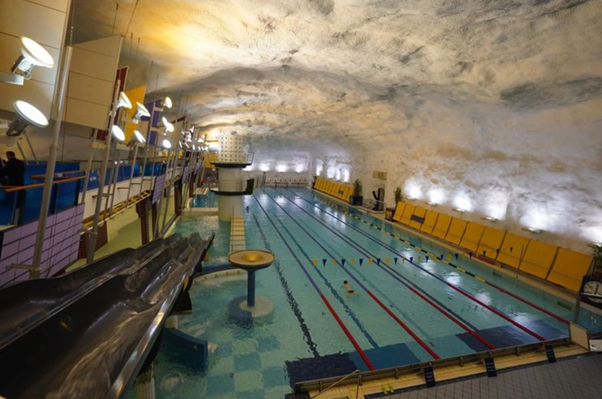

首都ヘルシンキにあるイタケスクス駅の地下には、一度に1,000人が利用できる巨大な市営プールがあります。

憩いの場として多くの市民に親しまれているプールですが、じつはここは核シェルターとしての機能も兼ねています。

有事の際には水を抜き、72時間以内に3,800人が収容できるシェルターへと転用されるのです。

地下数十メートルほどの岩盤を掘って建設された内部は、洞窟のような構造になっており、衝撃が届かないように曲がりくねった設計になっています。

核シェルターの入口には放射能や爆風から守る頑丈な扉が備えられていますが、平時は扉が解放され、市民が自由に行き来できるようになっています。

地下鉄ヘルシンキ大学駅

市中心部に位置するヘルシンキ大学駅も、核攻撃や化学兵器に耐えられるよう設計された核シェルターとしての機能を持ちます。

イタケスクス駅と同様、岩盤を掘った洞窟のような構造をしており、蛇行した通路によって爆風が奥まで届かないように工夫されています。

地下鉄のホームは、なだらかなスロープと近代的なエスカレーターを下った先にあり、駅自体が地下深くに作られていることがわかります。

フィンランドに対する日本の核シェルター事情

国民の約85%を収容できる核シェルターが整備されているフィンランドに比べ、日本の普及率はわずか0.02%と、万が一の際に避難できる核シェルターはほとんど存在しないのが現状です。

2024年には、政府が「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」を発表していますが、具体的な整備計画は立っておらず、一般家庭や民間企業が独自に導入するケースが中心です。

日本でフィンランドのように核シェルターが普及しない理由

フィンランドのように日本でシェルター整備が進まない理由は、主に以下の3つです。

- 地理的要因

- 地震や水害に対する危機意識のほうが高い

- 設置コストと土地の制約

まず、四方を海に囲まれている日本では、フィンランドのように隣国からの軍事的な脅威を日常的に感じる機会がほとんどありません。

そのため、国境の緊張感や核攻撃への危機意識が希薄であり、核に対する備えが国民に浸透しにくい状況にあります。

また、日本では地震や水害、台風などの自然災害に対する備えが優先されていることも要因です。

実際、学校や地域で行われる避難訓練は自然災害を前提として行われることが多く、核攻撃を想定した訓練は後回しにされがちです。

さらに、核シェルターを導入するには膨大な費用や土地が必要なことも課題として考えられます。

特に、都市部では核シェルターを設置できる土地が限られているため、スペースを確保すること自体が難しいのが現状です。

このような理由から、日本ではなかなか核シェルターが普及しないと考えられます。

議論はあるものの、核シェルター整備については検討段階

2024年、日本政府は「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」を公表しました。

これは、どのような攻撃を想定して、どの地域に核シェルターを整備するのかを明記したものです。

しかし、現時点では具体的なシェルター建設の計画や予算整備には至っておらず、議論や検討の段階にとどまっています。

なお、2004年に施行された国民保護法では、Jアラートが発令されたときの避難先としてコンクリート造の頑丈な建物や地下街などが避難先として想定されています。

とはいえ、実際には「どこに逃げればいいのかわからない」と感じる人がほとんどで、避難体制の構築と国民への周知が十分に行われているとはいえません。

このように、日本では核攻撃に対する危機感が低く、核シェルターが文化として根付いているフィンランドとは対照的であるといえます。

日本で万が一に備えるなら個々の対策が必要

フィンランドのように国全体で核シェルターが普及していない日本では、個人レベルでの対策が欠かせません。

万が一の事態に備えるためには、近隣の避難先を事前に確認して家族間で共有しておくこと、食料や水など、生活必需品を日常的に備蓄しておくことが重要です。

さらに、個人でできる最大級の対策として、近年では家庭用核シェルターへの関心が高まっています。

家庭用の核シェルターとは、その名の通り自宅に設置する核シェルターのこと。鉄筋コンクリートなどの頑丈な素材で建造され、核攻撃による爆風や熱線、放射能などから身を守ることができます。

以下では、個人でできる備えである「家庭用の核シェルター」について、メリット・デメリットを見ていきましょう。

家庭用の核シェルターを設置するメリット

家庭用の核シェルターを設置することには、次のようなメリットがあります。

- 有事の際にすぐ避難でき、安全を確保できる

- 家族全員が同じ場所で行動できるため、避難時の混乱を避けられる

- 放射線や爆風、有害物質から一定期間身を守れる構造になっている

- 食料や水などの備蓄倉庫として活用できる

- 平時は仕事部屋や酸素カプセルとしても利用できる

何より「自宅の中で避難が完結する」というのは、家族と暮らす人にとっては大きな安心材料となるでしょう。

また、当社で取り扱うWNIシェルターのように酸素カプセルや仕事部屋などとして活用できるシェルターなら、日常的に邪魔になることもありません。

このように、家庭用の核シェルターは単なる緊急避難場所としてだけでなく、日常生活にも活かせる点が魅力です。

家庭用の核シェルターを設置するデメリット

家庭用の核シェルターにはさまざまなメリットがある一方、以下のようなデメリットや注意点も存在します。

- 設置に数百万円〜数千万円の費用がかかる

- 維持管理や換気装置のメンテナンスが必要

- 都市部の住宅事情では設置スペースの確保が難しい

設置する際には高額な費用がかかるうえ、定期メンテナンスなどの維持費もかかるので、ランニングコストを考慮したうえで予算を立てることが大切です。

また、万が一の際にきちんと機能するシェルターにするためには、住宅環境や家族構成などを考慮して設計する必要があります。

これらのデメリットや注意点を理解したうえで、シェルターの設置が現実的かどうかを判断してみてください。

「核シェルターは意味がない」は本当?

核シェルターについてネット上で調べていると「核シェルターは意味がない」といった意見を見かけることがあるでしょう。

その理由としては、核攻撃の規模が大きすぎる場合には完全に被害を防ぐことが難しい点や、シェルターの設置・維持に高額なコストがかかる点が挙げられます。

また、都市部では設置スペースが限られており、現実的に普及が難しいと考える人も少なくありません。

しかし実際には、核爆発の被害は距離や環境によって大きく変わり、シェルターがあることで生存率を高めることは十分可能です。

つまり「まったく意味がない」というのは間違いであり、有事に備えるための手段として、核シェルターには大きな意味があるといえるでしょう。

核シェルターは意味がないって本当?必要性や設置するメリット、種類を解説

まとめ|核シェルターの導入でお悩みならHANAREにご相談を

本記事では、フィンランドにおける核シェルター事情について、日本との違いを挙げながら詳しく解説しました。

フィンランドでは核シェルターが全土にわたって整備されている一方、日本における普及率は0.02%と極めて低い状況です。

だからこそ、日本に住む私たちには「国任せではなく、個人でできる備え」をすることが何よりも大切だといえるでしょう。

なお、HANAREでは、家庭や事業所に合わせた核シェルター設置のご相談を承っています。

核シェルターの導入に関心がある、具体的に検討したいとお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。