台湾有事が起こる可能性は?起こらないと言われる理由や個人でできる備えを解説

近年、「台湾有事」という言葉を耳にする機会が増えています。

実際に有事が起これば、日本の経済や物流、さらには国民生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため「起こる可能性はどれくらいあるの?」「いつ起こるの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、台湾有事が本当に起こる可能性や「起こらない」と言われる理由、さらに有事を想定した現実的なリスクや個人ができる備えについてわかりやすく解説します。

台湾有事についての不安を抱えている方は、万が一に備えるための参考にしてください。

■ 目次

侵攻に備える台湾|台湾有事が本当に起こる可能性は?

台湾有事が実際に起こる可能性については、専門家の多くが「ゼロではないが現状は低い」との見解を示しています。

中国が軍事行動に踏み切れば、国際社会からの強い反発や経済制裁を受けることが避けられず、政治的・経済的な代償が極めて大きいからです。

そのため、現時点では全面的な武力衝突には至りにくいと考えられています。

しかし、台湾自身は「万が一」に備えて軍事体制を強化しているのも事実です。

実際、2025年7月には台湾が大規模な軍事演習を実施し、最新型戦闘機やミサイルシステムを用いて侵攻シナリオを想定した訓練を行ったとの報道もあります。

| こうしたなか中国が軍事的な圧力を強める台湾では、軍が今月9日から年に一度の大規模な軍事演習を行っています。

演習は各地で昼夜にわたって実施され、台湾東部の基地では、F16戦闘機の給油作業を行う訓練が行われたほか、軍の部隊が装甲車の整備や点検を行ったり予備役の兵士は、ライフルや機関銃などを扱う訓練を行ったりしています。 ことしの演習は、これまでで最も長い10日間の日程で実施され2万人あまりの予備役が招集される見通しで、台湾としては防衛力を高め侵攻に備える姿勢を国際社会に示すねらいがあるとみられます。 |

こうした準備は、有事の可能性が低いとされるなかでも、中国の動向に備え続ける姿勢を示しているといえます。

このような状況を踏まえると、台湾有事は「直近で必ず起きる」と断言できる状況ではないものの、各国間の緊張が続く以上、可能性を軽視できない課題であるといえるでしょう。

台湾有事が起こるとしたらいつ?

台湾有事については、専門家や軍関係者の間で「いつ起こるか」という議論が続いています。中でも代表的なものとして挙げられるのが「2025年説」と「2027年説」です。

2025年説は、米空軍高官が「2025年に中国が台湾へ侵攻する可能性がある」と内部メモで警鐘を鳴らしたことに端を発しています。しかし、これはあくまでも個人の見解とされており、米国政府公式の見解ではありません。

一方、2027年説は、米国防総省関係者や軍事専門家が繰り返し言及しているシナリオです。中国人民解放軍が2027年までに台湾侵攻に必要な軍事能力を整えるとされているため、節目の年として注目されています。

ただし、これらはあくまで仮説であり、「実際にいつ起こるか」を誰も断定することはできません。むしろ、国際社会の抑止力や経済的なリスクを考えれば、台湾有事が近い将来必ず起きると考えるのは早計といえるでしょう。

台湾有事はいつ起こる?2025年・2027年説や個人ができる備えについて解説

台湾有事が起こらないと言われる理由

台湾有事は世界的に注目されるテーマですが、多くの専門家は「実際に起こる可能性は高くない」と見ています。

ここでは、台湾有事が「起こらない」と言われる主な理由として、以下3つを紹介します。

- 中国にとって大きなメリットがないから

- 米中の軍事バランス上、中国が勝つ保証はないから

- まずは「国内問題」の解決が最優先だから

それぞれの背景について、詳しく見ていきましょう。

中国にとって大きなメリットがないから

台湾有事が「起こらない」と言われる理由のひとつとして挙げられるのは「そもそも中国にとって大きなメリットがない」という点です。

仮に台湾を武力で制圧できたとしても、統治には大きな困難が伴います。台湾の人々の多くは現状維持を望んでおり、強制的な統合は強い反発や抵抗運動を招く可能性があるからです。

そのため、中国が長期的に安定した支配を実現するのは難しいでしょう。

さらに、侵攻を実行すれば国際社会からの強い非難や経済制裁を受け、中国経済に深刻な打撃が加わります。

たとえTSMCのような巨大半導体メーカーを掌握できたとしても、国際的なサプライチェーンから排除されればそれらを十分に活用することはできません。

つまり、中国にとって台湾有事はリスクが非常に大きく、得られる実利が少ないため、安易に武力行使に踏み切れないと考えられているのです。

米中の軍事バランス上、中国が勝つ保証はないから

台湾有事が「起こらない」と考えられる理由のひとつに、米中の軍事バランスが挙げられます。

中国はここ数年で軍事力を急速に拡大し、海軍力やミサイル戦力では一定の優位性を確立しつつあります。しかし、アメリカをはじめとする同盟国の存在を踏まえると、必ず勝てるとは言い切れません。

米国は日本やフィリピン、オーストラリアなどと安保協力を強化しており、台湾有事の際には複数の拠点から中国を牽制する体制が整っています。実際、米軍は空母打撃群や最新鋭ステルス戦闘機を展開できる能力を持ち、中国が一方的に戦局を支配するのは困難です。

さらに、中国国内でも軍の近代化はまだ途上にあり、実戦経験の乏しさが指摘されています。短期的に台湾を制圧できたとしても、その後の国際的な軍事衝突に発展するリスクを考えれば、中国にとって踏み切るハードルは高いといえるでしょう。

まずは「国内問題」の解決が最優先だから

台湾有事が「起こらない」とされる理由のひとつには、中国が抱える深刻な国内問題の存在もあります。

近年の中国経済は減速傾向が続き、若年層の失業率上昇や不動産バブルの崩壊といった課題が顕著です。

こうした状況で大規模な軍事行動に踏み切れば、国民生活はさらに苦しくなり、社会不安や政府への不満が爆発する可能性があります。

つまり、中国政府にとっての最優先課題は経済成長の回復や社会の安定維持であり、外部との戦争にリソースを割く余裕は限られているといえるのです。

実際、多くの専門家は「国内問題を解決しない限り、中国が台湾有事に踏み切る現実性は低い」と指摘しており、戦争よりもまずは内政の安定こそが、中国政府にとっての重要な課題だと考えられています。

台湾有事が現実に?可能性のあるリスクとそのシナリオ

現状、台湾有事の可能性は低いとみられていますが、万が一起きた場合には日本を含む世界経済や生活に深刻な影響を及ぼすと考えられます。

ここでは、台湾有事によって起こりうるリスクとして、以下3つを紹介します。

- 食料品、原油などの輸入品の高騰

- 半導体製品の供給不足

- 中国・台湾や日本の一部地域に住んでいる住民の避難

それぞれどんな影響があるのか、詳しく見ていきましょう。

食料品、原油などの輸入品の高騰

台湾周辺で武力衝突が発生すれば、日本にとって重要な海上輸送路が封鎖されるおそれがあります。

原油や液化天然ガス、穀物などの輸入ルートが滞ることで調達コストが急騰すると、ガソリン代や電気料金、食料品価格にまで影響が出る可能性があるでしょう。

実際、過去の国際的な紛争でも、物流の混乱は世界的なエネルギー価格や食料価格の上昇を招きました。台湾有事のように日本の主要輸入ルートに直結する地域で危機が起これば、その影響はより大きくなると予想されます。

台湾有事は軍事的なリスクだけでなく、私たちの日常生活に直結する「物価高騰」という形でも影響を及ぼす可能性があるのです。

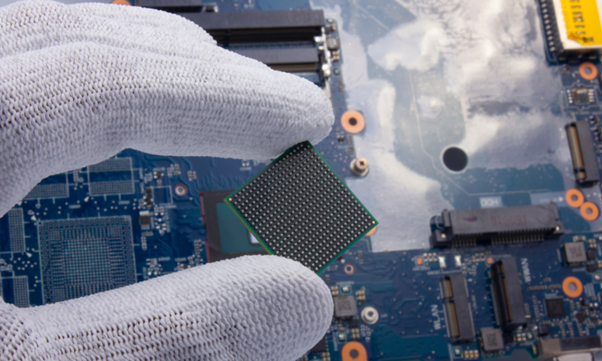

半導体製品の供給不足

台湾有事が発生した場合、最も深刻な影響のひとつが「半導体の供給不足」です。

台湾は世界最大の半導体受託製造企業TSMCをはじめ、世界の半導体生産の中心地であり、日本を含む多くの国がその供給網に依存しています。

もし台湾での生産や輸出がストップすれば、自動車、スマートフォン、家電、産業用機械に至るまで、幅広い分野で部品不足が発生します。

実際、2020年以降の半導体不足の際には、自動車生産が大幅に減少し、価格の上昇や納期の遅延が世界規模で問題となりました。台湾有事が現実化すれば、その比ではない深刻な影響が及ぶことが考えられるでしょう。

さらに、半導体の供給途絶は単なる製造業の問題にとどまらず、物流や金融、医療機器など社会インフラ全体に波及しかねません。

中国・台湾や日本の一部地域に住んでいる住民の避難

台湾有事が発生すれば、現地に住む日本人や周辺地域の住民にも大きな影響が及びます。

現在、台湾には約2万人、中国本土には9万人以上の日本人が居住しています。有事となれば、これらの人々は日本への避難を余儀なくされる可能性があるでしょう。

また、中国に滞在している日本人については、近年強化された「反スパイ法」に基づき、不当な拘束を受けるリスクも指摘されています。

さらに、日本国内でも台湾に近い地域は直接的な影響を受ける可能性も否定できません。

特に沖縄には米軍基地が集中しているため、有事の際には攻撃の対象となるシナリオが議論されており、既に自治体が避難計画を策定しています。

| いわゆる「台湾有事」などを念頭に、政府は、沖縄の離島からの避難計画を初めてまとめ公表しました。住民らおよそ12万人を6日程度で避難させ、九州や山口県の合わせて32の市や町で受け入れるなどとしています。 |

このように台湾有事は、海外に住む日本人だけでなく、国内の一部地域に暮らす人々にも現実的な避難リスクをもたらすのです。

台湾有事の可能性に備える|今から個人ができることとは?

台湾有事が起こる可能性は低いとされつつも、「絶対に起こらない」とも言い切れません。

そのため、私たち一人ひとりが万が一に備えてできる準備を進めておくことが大切です。

ここからは、具体的に個人が実践できる備えを順番に解説していきます。

食料や日用品の備蓄

台湾有事が現実化すれば、海上輸送の混乱によって輸出入が滞り、食料や生活必需品の供給不足が起こる可能性があります。

そのため、家庭でできる備えとして、最低3日〜1週間分、可能であれば2週間分以上の食料や飲料水を備蓄しておくとよいでしょう。カップ麺やレトルト食品、缶詰など調理が簡単で長期保存できるものを中心に用意すると安心です。

加えて、トイレットペーパーや電池、カセットコンロなどの日用品も忘れずに準備しておきましょう。

こうした備蓄は、台湾有事に限らず地震や台風などの自然災害にも役立ちます。日常生活に組み込みながら備蓄を行う「ローリングストック法」を取り入れるのも効果的です。

避難行動や避難先の確認

台湾有事のような事態が発生した場合、軍事的な影響が日本に及ぶ可能性も否定できません。そのため、あらかじめ避難行動や避難先を確認しておくことが重要です。

まず家族や同居人と「どのタイミングで避難するか」「どこに避難するか」を話し合い、共通の認識を持っておきましょう。特に、沖縄や九州南部のように台湾に近い地域に住んでいる方は、自治体が策定している避難計画や避難所の場所を確認しておくことが大切です。

また、避難中は通信が不安定になる可能性もあるため、安否確認の手段や連絡場所を決めておくことも欠かせません。携帯電話以外に、公衆電話や災害用伝言サービスを利用できるよう準備しておくと安心です。

避難グッズや非常用持出袋の用意

台湾有事のような緊急事態では、突然の避難を余儀なくされる可能性があります。

そのため、あらかじめ非常用持出袋を準備しておくことが重要です。飲料水や食料、常備薬、懐中電灯、モバイルバッテリー、簡易トイレ、衛生用品など、最低限の避難グッズを入れて、いつでも持ち出せるようにしておきましょう。

また、身分証・保険証・通帳などの重要書類のコピーや現金を小分けにして入れておくと、避難生活で役立ちます。

なお、持出袋は玄関や寝室など「すぐに手に取れる場所」に置いておくことがポイントです。

家庭用シェルターの購入・設置

台湾有事のような不測の事態に備えるなら、「自宅に安全な避難空間を確保しておく」ことも検討すべきです。その代表例が家庭用シェルターです。

家庭用シェルターには、地震や津波、さらには核リスクまで想定した製品があり、屋内設置型から地下設置型までタイプもさまざまです。こうしたシェルターは高い気密性と耐久性を備えており、外部からの衝撃や有害物質の侵入を防ぐ構造になっています。

加えて、換気装置や酸素供給システムを搭載したモデルなら、長時間の避難にも対応可能です。

特に高齢者や小さなお子さまのいる家庭では、避難所まで移動せずに「自宅内で避難できる」ことが大きな安心につながります。

設置にはコストがかかりますが、命を守る最後の砦として有効な選択肢といえるでしょう。

なお、HANAREでは、ご家庭の環境や予算に合わせたシェルターの提案を行っています。家庭用シェルターが気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

台湾有事の可能性についてよくある質問

ここからは、台湾有事に関して多く寄せられる疑問について回答します。似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで解消しておきましょう。

台湾有事で攻撃される可能性がある日本国内の地域はどこですか?

前提として、台湾有事によって日本が攻撃されるリスクは限定的とされています。

しかし、台湾有事にアメリカが軍事介入した場合、日本国内にある米軍基地やその周辺地域が標的となる可能性はゼロではありません。

特に沖縄には在日米軍の拠点が集中しており、有事の際には真っ先に影響を受けると懸念されています。

実際、沖縄県内の自治体では有事を想定した住民避難計画が策定されており、リスクに備えた動きがあるのも事実です。

台湾有事による日本への影響は?

台湾有事が現実化すれば、日本への影響は経済・生活・安全保障の面で広範囲に及ぶと考えられます。

まず経済面では、海上輸送ルートの封鎖や混乱により、原油や食料品といった輸入品の価格が高騰する可能性があります。日本はエネルギーや穀物の多くを輸入に依存しているため、物流の停滞は直接的に物価上昇へとつながるでしょう。

また、台湾が世界の半導体供給拠点であることから、輸出入がストップすれば自動車や電子機器など幅広い産業で深刻な供給不足が発生します。これにより企業活動だけでなく、消費者の生活にも大きな影響を与えるでしょう。

加えて、安全保障面でもリスクは無視できません。沖縄など米軍基地が集中する地域では、住民避難計画が策定されるなど、有事を想定した備えが進められています。

このように台湾有事は、経済活動から日常生活、そして地域の安全まで幅広い分野に波及するリスクを伴っているのです。

詳しくは以下の記事でも解説していますので、あわせて参考にしてください。

台湾有事による日本への影響をわかりやすく解説!起こる可能性や今からできる対策も

台湾有事によって日本ではどれくらいの死者が出る可能性がありますか?

結論から言えば、台湾有事における「日本の死者数」が公式に想定されているわけではありません。政府や研究機関も、具体的な死傷者数を公表している事例はなく、現時点で予測は存在しないのが実情です。

これは、台湾有事によって日本国内が戦場になる可能性が限りなく低いと考えられているからです。

まとめ|台湾有事に備えるならHANAREにご相談ください

台湾有事は「起こる可能性は低い」との見解がある一方で、「絶対に起こらない」とも言い切れません。

有事が起こった場合、日本の経済や物流、半導体供給、さらには沖縄などの一部地域の住民避難にまで影響が及ぶ可能性があります。また、直接的な軍事被害だけでなく、物価高騰や物資不足といった間接的な影響も深刻な問題となり得るでしょう。

こうした背景を踏まえると、政府や自治体の取り組みを待つだけでなく、個人や家庭レベルでの備えが不可欠です。

具体的には、食料や水の備蓄、避難経路や連絡手段の確認、非常用持出袋の準備といった基本的な対策に加え、より安心を確保する方法として「家庭用シェルターの導入」も現実的な選択肢となるでしょう。

なお、HANAREではご家庭の事情やご予算に合わせて最適なシェルターをご提案しています。「まずは話だけ聞いてみたい」「自宅に設置できるか知りたい」という方もぜひお気軽にご相談ください。